Il 2020 è stato un anno di eventi estremi, incendi in Australia, inondazioni, invasioni di cavallette, siccità: hanno suscitato un po’ di preoccupazione e commozione, sempre e comunque a debita distanza, ma al entro della nostra attenzione c’era davvero solo la pandemia e i suoi effetti. Un anno dopo il Covid è ancora la notizia del giorno ma, nel frattempo, gli eventi climatici estremi si sono fatti molto più vicini: le piogge hanno travolto Germania, Paesi Bassi e Belgio, causando centinaia di morti e una cupola di calore ha intrappolato l’America settentrionale, con “centri di raffreddamento” improvvisati nelle palestre.

Eppure gli incontri preparatori alla prossima COP26, in cui si dovrebbero prendere decisioni fondamentali per il futuro, danno solo segnali negativi sulla capacità dei governi di produrre politiche capaci di affrontare davvero il problema ambientale: dal fallimento di Glasgow a giugno al recentissimo nulla di fatto di Napoli.

Giorni fa Luca Mercalli (noto meteorologo e divulgatore scientifico) ha dichiarato che «anche noi diventeremo profughi (del clima)»: se dieci anni fa ha pubblicato il libro “Prepariamoci” – in cui invitava a considerare il cambio climatico un fatto che presto avrebbe cambiato le nostre vite – oggi forse ci siamo, ma siamo davvero pronti?

Quella che segue è una breve sintesi dell’intervista a Mercalli, che trovate completa qui.

I- La cupola di calore tra Usa e Canada, le alluvioni in Germania e Belgio, gli incendi. Spesso si fatica a cogliere il collegamento tra questi fenomeni così diversi. Come lo spiegherebbe a un bambino?

M- Gli spiegherei cosa è un evento estremo: qualcosa che si verifica raramente, per esempio una volta ogni secolo, o che addirittura non si è mai visto prima. I 49,6 gradi centigradi di Lytton, in Canada, non erano mai stati registrati da quando esistono le misurazioni in quella zona. In altri casi fenomeni del genere potrebbero essersi già stati visti, ma con estrema rarità. Ma gli eventi estremi possono diventare più frequenti e più intensi se riscaldiamo l’atmosfera perché c’è più energia in gioco.

I- Lei ha dichiarato che anche in Italia ben presto ci saranno i profughi climatici. Può spiegare meglio?

M- Prenderei due città simbolo della vulnerabilità al clima. Una è Genova, molto esposta ai nubifragi e alle alluvioni perché è una ristretta fascia sovrappopolata tra il mare e le montagne con torrenti che vanno in piena in un quarto d’ora e invadono l’area urbana. Un conto è avere un’alluvione grave ogni cinquant’anni, un conto è averla tutti gli anni. In futuro alcuni quartieri potrebbero dover essere abbandonati del tutto. Un’altra città fragile è Venezia, esposta all’aumento del livello del mare, dovuto a sua volta alla fusione dei ghiacciai e alla dilatazione termica delle acque (i mari, scaldandosi, aumentano di volume). Attualmente gli oceani crescono di 3,5 millimetri all’anno. Se davvero il mare aumenterà di un metro entro questo secolo, Venezia si spopolerà gradualmente. Anche le altre città lagunari, come Chioggia e Comacchio, non saranno messe meglio. Quindi potranno esserci profughi climatici della zona del Delta del Po e dalla laguna veneta.

I- A vent’anni dal G8 di Genova, torniamo a riflettere su quanto sia sbagliato il nostro modello di sviluppo

M- Il problema ambientale è complesso e riguardi tutti i saperi. Non può essere risolto con un singolo provvedimento. Purtroppo, c’è un’incredibile resistenza contro queste riflessioni. Non si vuole accettare questa realtà così chiara: la crescita infinita non è possibile in un mondo finito. Questo sì che lo capirebbe anche un bambino. Anche l’Agenzia europea per l’ambiente (Eea) a gennaio 2021 ha affermato che la crescita economica è il motivo scatenante dei danni ambientali e climatici. Pur non avendo fatto notizia, è una dichiarazione scientifica da parte di un organo istituzionale dell’Unione Europea. Non pretendo di avere le soluzioni pronte, perché non le ha nessuno. Se tutti però accettassimo questa verità, ci metteremmo al lavoro come risolverla, invece siamo come malati che ripetono: “Io sto benissimo!” e rifiutano di farsi visitare da un medico.

Parlando di possibili soluzioni, vi consigliamo leggere un recentissimo documento del Centro di Modello Nuovo Sviluppo, “Problemi ambientali e soluzioni sociali”, che esplora le connessioni tra la crisi ecologica e le soluzioni, individuali e collettive, che possono essere messe in campo.

Un’ultima considerazione: occorrerebbe innanzitutto buona informazione nei principali media italiani, che prediligono calcare sull’impatto emotivo del singolo avvenimento ma non danno, oltre alla notizia che presto viene dimenticata, informazioni che aiutino a capire fatti complessi su cui occorrerebbe ragionare in modo approfondito e sistematico. Sintesi utili che si trovano invece sempre sui giornali stranieri, come questo articolo del Guardian, che abbiamo tradotto qui sotto.

Le inondazioni in Europa sono legate alla crisi climatica?

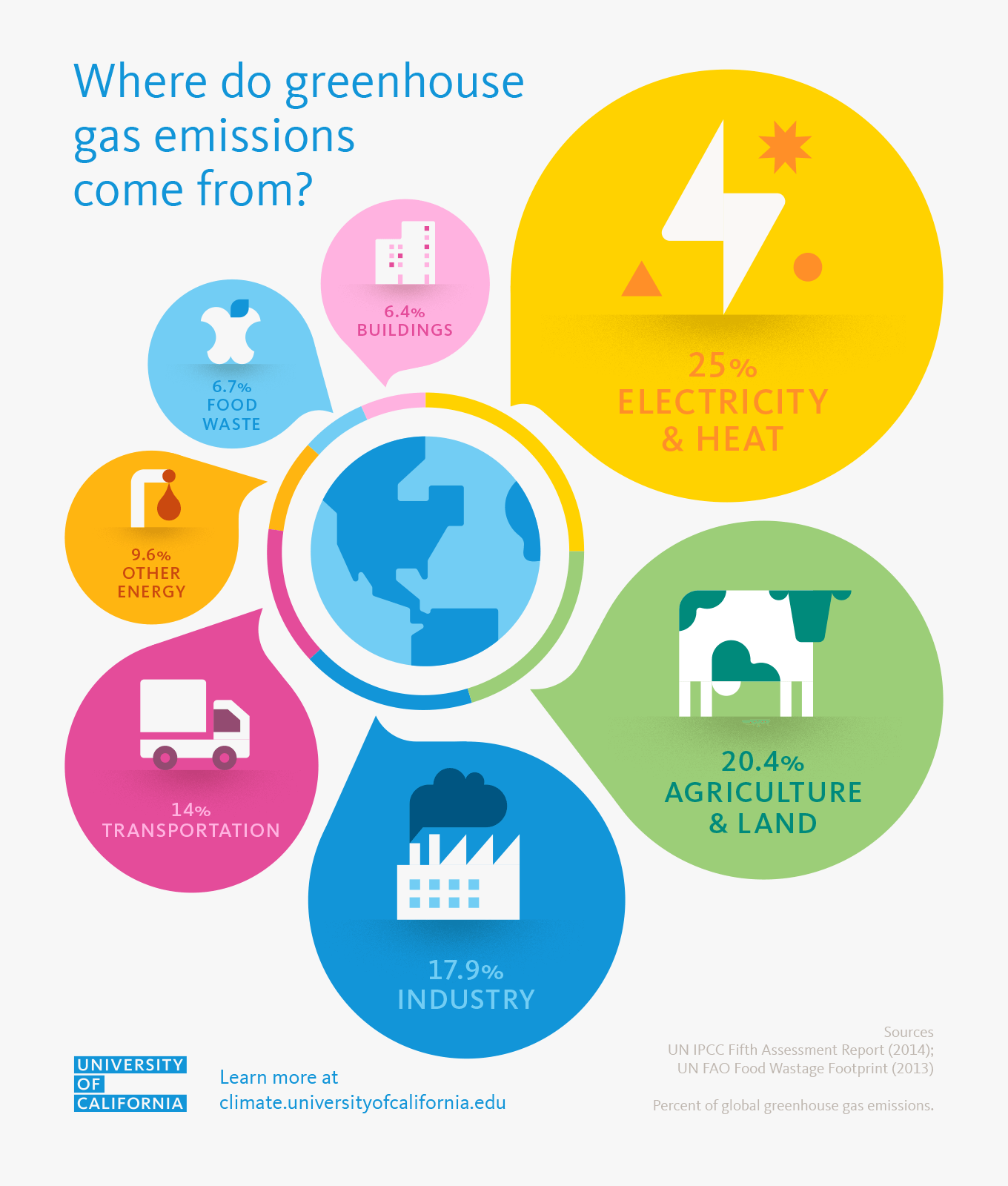

Quasi certamente. Gli scienziati hanno previsto da tempo che il cambio climatico causerà condizioni meteorologiche estreme, ondate di calore, siccità e inondazioni. Le emissioni di CO2, dai gas di scarico dei motori ad altre attività umane, all’incendio delle foreste stanno riscaldando il pianeta. Mano mano che l’atmosfera si riscalda trattiene più umidità, che porta più pioggia. Tutti i luoghi che di recente hanno subito inondazioni – Germania, Belgio, Paesi Bassi, Londra, Edimburgo, Tokyo e altrove – avrebbero potuto vedere forti piogge estive anche senza la crisi climatica, ma è improbabile che gli effetti fossero così devastanti.

Ma ci sono sempre state inondazioni e ondate di calore. Qual è la prova che siamo noi a farle peggiorare?

Per prima cosa i record termici vengono battuti sempre più spesso; i sette anni nella storia mondiale sono tutti a partire dal 2014. In secondo luogo, gli scienziati hanno analisi statistiche e modelli informatici per calcolare quanto eventi meteorologici particolari siano diventati più probabili a causa dello stress che gli esseri umani hanno posto sul sistema clima. Ad esempio, le emissioni umane hanno reso almeno 150 volte più probabile la micidiale cupola di calore in Canada e Nord America del mese scorso e 600 volte più probabile l’ondata di caldo prolungata in Siberia dello scorso anno. Richard Betts, capo della ricerca sugli impatti climatici del Met Office Hadley Center, afferma questi calcoli hanno dimostrato che è errata la convinzione secondo cui “i fenomeni estremi sono sempre accaduti, quindi non dobbiamo preoccuparcene”. Non c’è ancora stato uno studio analogo per le ultime inondazioni in Europa perché l’analisi richiede diversi giorni.

Alcuni studi suggeriscono che le inondazioni potrebbero essere collegate a un’interruzione del “jet stream[1]”. È confermato?

Questa è un’incognita importante. I climatologi la considerano una delle possibili spiegazioni per il picco di alcuni dati recenti. Alla stazione metereologica di Colonia sono stati registrati 155 mm nelle 24 ore, quando il precedente massimo giornaliero della città era di 95 mm. Due settimane fa, le temperature a Lytton hanno battuto il precedente record di calore di ben 5°C. Numeri ben oltre gli scenari peggiori, che potrebbero essere il risultato di impreviste coincidenze, ma anche di effetti a catena legati ad altre perturbazioni climatiche. Una teoria che si sta esplorando è che la perdita di ghiaccio nell’Artico abbia reso la corrente a getto più irregolare, con il conseguente rallentamento delle perturbazioni più violente, che insistono nello stesso luogo per più tempo. Non c’è ancora un consenso scientifico su questo argomento, ma gli esperti sono sempre più preoccupati che il mondo possa trovarsi di fronte a un processo di estremizzazione climatica ben più grave di quanto si ipotizzasse in precedenza.

Perché così tante notizie su condizioni meteorologiche estreme sottovalutano la connessione con il cambio climatico?

I media sono legati a grandi gruppi di potere, e questo sembra essere parte di una deliberata strategia per mettere in discussione l’opinione degli esperti e ridurre quindi il consenso politico alla riduzione delle emissioni, con i cambiamenti economici strutturali che questa comporterebbe. Anche l’abitudine gioca il suo ruolo. Per decenni, i giornalisti hanno descritto le ondate di caldo come una buona notizia da illustrare con immagini di bagnanti, gelati e piscine. Un eccesso di cautela può anche dissuadere i giornalisti dall’affermare un collegamento con la crisi climatica. Mercoledì, il climatologo Ed Hawkins ha accusato la BBC di non riuscire a tenere il passo con la scienza e ha suggerito ai giornalisti di usare, da ora in poi, la frase: “Gli esperti affermano che il cambiamento climatico sta già aumentando la frequenza degli eventi meteorologici estremi e che molti singoli eventi sono stati peggiorati dal riscaldamento globale”.

[1] La corrente a getto, o “Jet Stream”, è una corrente d’aria che circonda tutto il globo al limite della troposfera (8-12 km di altezza) e raggiunge velocità anche superiori ai 250 km/h. Il Jet Stream è stato scoperto dai i piloti dei bombardieri americani della Seconda guerra mondiale, quando si sono ritrovati a viaggiare anche a 150 km in più della velocità massima dell’aereo.

I poveri comunque continuavano a mangiare per lo più legumi (la famosa dieta mediterranea) e solo con il secondo dopoguerra la carne è diventata un consumo “di massa”, grazie al boom economico e alla diffusione del potere d’acquisto nella classe operaia. I baby boomers (i nati tra il 1946 e il 1964) sono stati cresciuti con il mito della fettina e, secondo la FAO, tra il 1970 e il 1990 il consumo mondiale di carne è cresciuto del 50%, anche grazie all’abbattimento dei costi legati all’allevamento industriale e, soprattutto, ai sussidi statali.

I poveri comunque continuavano a mangiare per lo più legumi (la famosa dieta mediterranea) e solo con il secondo dopoguerra la carne è diventata un consumo “di massa”, grazie al boom economico e alla diffusione del potere d’acquisto nella classe operaia. I baby boomers (i nati tra il 1946 e il 1964) sono stati cresciuti con il mito della fettina e, secondo la FAO, tra il 1970 e il 1990 il consumo mondiale di carne è cresciuto del 50%, anche grazie all’abbattimento dei costi legati all’allevamento industriale e, soprattutto, ai sussidi statali.